快看:郑州全域科创战略正式发布变化真不小很重要也很必要关乎多个区域

由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。

原标题:快看:郑州全域科创战略正式发布,变化真不小,很重要也很必要,关乎多个区域

这份蓝图从征求意见稿到正式发布,对比后还是有不少变化。

从“东强、南动、西美、北静、中优、外联”的新功能布局引导调整为“全域统筹、重点突出、协同联动、科产城融合”的布局理念;

从中原地区科技创新策源地调整为全国重要的科技创新策源地;

从争创国家区域科技创新中心调整为打造全国有影响力的科技创新中心;

从18000家科技型企业调整为20000家;

万人口高价值发明专利拥有量从12件调整到13件;

高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重从68%调整到70%;

中原科技城从打造全市新旧动能转换发动机、中原地区科技创新策源地和黄河流域高质量发展引领区到建设打造成为“科技、智慧之城”、“宜居、生态之城”和“集约高效之城”,建设成为世界一流科技城;

辐射带动郑州大都市区调整为加快推动郑州都市圈创新一体化发展;

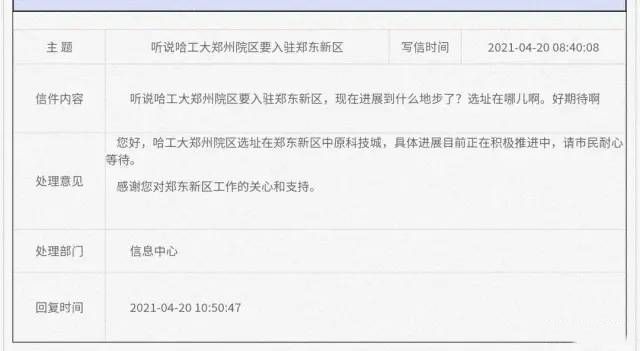

科技创新中原科技城是重心,日前,郑州市人民政府举行了中原科技城规划提升及相关政策新闻发布会,让大家看到了这份宏伟科创蓝图的核心规划,依照省级重大决策,以郑东新区全域260平方公里为支撑,努力争创综合性国家科学中心。

郑东新区从规划之初的功能复合的城市新区到金融集聚核心功能区(金融城),从郑州国家中心城市的先导区、示范区、核心区到本轮中原科技城规划提出的“争创综合性国家科学中心”,与“1+8”郑州都市圈规划相衔接,打造国家创新高地、人才高地、开放高地,建设世界一流科技城。

©郑东新区核心产业板块谋划图-来源官媒截图

可以说,郑东新区经过二十年的建设,随着内外环境的变化、发展定位逐步提升、远景目标也更加清晰,也可以说这是郑东新区新发展阶段新的使命。

根据谋划,按照优化后的中原科技城规划,在龙子湖片区和北龙湖片区、如意湖片区、郑州东站片区、连霍以北片区、白沙北部片区、白沙南部片区布局研究所、实验室、产业研究院、中试基地、实验装置,形成“一心、六区、多点”的“科研-转化-产业”空间载体布局。

©郑州大中原科技城板块谋划示意图-来源网络仅供参考

如果说郑州要建设世界一流科技城、争创综合性国家科学中心,大中原科技城是一件科创大事,别急,大中原科技城只是郑州科创战略中的东翼核心,那么还有西翼核心和南部重要支撑组团。

今天咱们就来看看郑州全域的科技创新发展规划。

日前,郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十四五”科技创新发展规划的通知,核心内容如下:

到“十四五”期末,一流创新生态基本形成,郑州科技创新水平实现新跨越,科技与经济深度融合,国家创新高地和人才高地建设取得重大进展。

全社会研发经费支出占GDP的比重达3%,高新技术企业达10000家,科技型企业达20000家;国家重点实验室达到9个;技术合同成交额达1000亿元,高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达70%。

重塑实验室体系。高标准建设嵩山实验室、黄河实验室等,打造国家实验室“储备力量”。推动国家重点实验室提质增量,以国家重点实验室优化重组为契机,促进在郑国家重点实验室优化调整研究方向,充实骨干研究力量,加强创新能力建设;围绕黄河流域生态保护、网络空间先进防御、极端材料、动物免疫等领域,鼓励高校院所谋划一批国家重点实验室。围绕提升知识创新能力、学术影响力和经济社会支撑力,推动研究领域、研究方向相近的省级重点实验室优化重组。推动盾构及掘进技术国家重点实验室、超硬材料磨具国家重点实验室等创新平台及仪器设施资源向社会开放。

加强科技基础设施建设。规划重大科技基础设施功能区,建设重大科技基础设施集聚发展的配套园区,围绕优势基础研究领域,加快形成重大科技基础设施群。支持郑州大学建设超短超强激光平台,鼓励高校院所牵头谋划新一代正负电子对撞机、量子信息技术基础支撑平台、优势农业种质资源库、国家园艺种质资源库等重大科技基础设施,对成功落地的重大科技基础设施,采取“一事一议”方式予以支持。聚焦高端装备、信息科学、生命健康等领域,实施重大科技基础设施创新生态建设专项,强化重大科技基础设施支撑作用。

打造高能级特色创新平台。在隧道掘进装备、超硬材料、作物育种、黄河流域生态保护与高质量发展等领域,鼓励各类创新主体布局建设一批省级技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心等创新平台,争创国家级平台。加快推动地下工程装备技术创新中心、智能传感器(MEMS)产业共性关键技术创新与转化平台、黄河水沙资源高效利用技术创新中心等平台建设;支持华为、阿里等行业龙头企业在郑建设区域总部、研发中心。围绕新能源及网联汽车等10个新兴产业链、装备制造等5个传统产业链,共建以应用为导向、与产业配套的行业研究院,为产业发展提供技术支持,促进科研与产业紧密衔接。

深入推进郑州大学、河南大学等“双一流”高校和学科建设,建设高水平研究型大学;鼓励河南工业大学、河南农业大学、郑州轻工业大学等创建一流学科、打造优势特色学科。强化高校对产业的支撑,推进驻郑高校调整优化急需特色专业设置,加快构建服务本地优势产业、新兴产业、未来产业的专业体系,引导有条件的高校建设未来技术学院,设立智能传感器、网络安全等地方特色产业学科。

支持高等学校、科研院所加强基础学科重点领域的前瞻布局,建设前沿科学中心、基础研究学部,加大科研经费投入,围绕优势学科(技术领域)承接一流课题、重大科技创新专项,开展重大基础研究与原始创新。推动省科学院、省农业科学院开放汇聚高端创新资源,打造共建共享的新型科技创新研发机构;推动建立健全现代科研院所制度,支持科研院所试行更灵活的编制、岗位、薪酬等管理制度,允许科研院所自主聘用内设机构负责人。

优化区域创新布局 打造领先的创新型城市

按照“全域统筹、重点突出、协同联动、科产城融合”的布局理念,构建“一带引领、两翼驱动、四区支撑、多点联动”的科技创新空间布局,引领带动全市创新协调发展,打造全国领先的创新型城市。

强化战略性科技资源承载能力。以自创区为引领,以中原科技城为带动,沿黄河生态走廊,串联智能传感谷、金水科教园区、智慧岛、鲲鹏小镇等关键创新节点,聚焦创新研发、产业孵化、教育科研、科技服务等功能,打造沿黄科创带。以沿黄科创带作为“十四五”时期郑州市重大科技创新布局和新兴产业培育的主要承载区,优先布局符合郑州市创新发展需求的重大产业项目、国家级创新平台,积极争取国家大科学中心、重大科技基础设施、综合性产业创新中心等在郑落地。主动争取河南省委、省政府支持,在适当时机设立沿黄科创带开发建设协调机构,统筹推动沿黄科创带建设,协调全市优质科创要素重点布局。

©郑州科技创新空间布局图-来源文件截图

优化中原科技城功能定位、规划理念、空间布局、体制机制。推动中原科技城与省科学院融合发展,促进省科学院与中原科技城在空间布局、政策支撑、服务保障等方面有机衔接。加快建设龙湖北部片区、龙子湖片区、白沙南部片区等重点功能片区。将中原科技城纳入省级战略统筹,建设“基础研究+应用研究+未来科技研究+中试+成果转化”全周期、全链条、全过程的综合研发功能区,将中原科技城建设打造成为“科技、智慧之城”、“宜居、生态之城”和“集约高效之城”,建设成为世界一流科技城。

©郑州战略性新兴产业总体布局示意图-来源官网

按照“点面结合、协同联动、错位发展”的理念,依托郑州航空港区、郑东新区、郑州经开区、郑州高新区和32个核心板块、省级开发区等平台,加强区域板块创新联动,形成“四梁八柱”有力支撑的创新东西“两翼”。以郑东新区为引领,联动郑州航空港区、郑州经开区、新郑市、中牟县,提升产学研协作与科技创新成果转化承接能力,完善创新创业服务功能,打造东部产业协同创新片区。以郑州高新区为龙头,重点联动中原区,辐射带动荥阳市、巩义市、上街区,打造西部科技创新辐射片区。

塑造创新枢纽优势,全面提升开放创新水平

立足打造国内大循环的重要枢纽、国内国际双循环的战略支点,深化区域创新合作,主动融入全球创新网络,全面提升开放创新水平。

加快推动郑州都市圈创新一体化发展,依托郑洛新国家自主创新示范区、郑州都市圈等战略,发挥郑州的科技资源密集优势,辐射带动洛阳、新乡、许昌、开封等城市增强创新能力。加快推动郑开科创走廊建设发展,加快沿G4农业科技创新廊道和G30未来产业创新带协同发展。

鼓励高校院所、新型研发机构及国家超级计算郑州中心、省实验室等一流创新平台,面向都市圈范围内的企业提供服务、开展技术合作,探索建设异地分中心、分基地。按照“总部+基地”,主动向开封、洛阳、新乡、许昌等城市,外溢汽车零部件组装、传统装备制造、生物医药等基地生产环节,构建跨区域产业协同链条。鼓励郑州高新区、郑州经开区等开发区,通过异地孵化、飞地经济、伙伴园区等合作模式,推动优质技术成果、创业企业在周边城市落地。建立城市群日常交流机制,开展在科技创新、创业孵化、产业发展等方面交流。

从大中原科技城到沿黄科创带、从郑开科创走廊建设工程到郑州都市圈创新一体化发展。

创新是引领发展的头部动力,特别是国内外大环境下,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,必须深入实施创新驱动发展战略,完善科技创新体系。

这是郑州科创高质量发展的重要指导性文件、更是深入实施创新驱动发展战略、支撑国家中心城市建设、落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的重要抓手。返回搜狐,查看更多

版权声明:本文由武汉厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793